↧

I need you, Liz Mc Comb

↧

Papa Sartre, Ali Bader

|

| Café de Flore / Photo Saint-Germain-des-Prés |

Quatrième de couverture

Bagdad, tournant du millénaire. Un écrivain besogneux est chargé par deux individus assez louches d’écrire la biographie d’un certain Abdel-Rahman Shawkat. La tâche s’annonce d’autant plus ardue que ce dernier, porte-parole autoproclamé de l’existentialisme sartrien dans l’Irak des années 1960, n’a laissé aucun écrit, préférant exercer dans les cafés et les cabarets. À mesure que le biographe progresse dans son enquête et retrace le parcours tortueux de cet épigone irakien de Sartre, nombre de questions se font jour quant aux motivations profondes de ses commanditaires et aux circonstances de la mort du pseudo-philosophe. Ali Bader dresse un tableau truculent de la société bagdadienne entre les années 1950-1960 et la fin du siècle, une fresque dans laquelle se croisent aristocrates, marginaux, marchands, danseuses de cabaret, militants trotskistes, travailleurs journaliers, ministres et intellectuels de troisième zone... Papa Sartre est à la fois une biographie fictive délirante, un roman d’enquête aux accents postmodernes et une satire des milieux intellectuels irakiens et arabes. Un récit énergique, à la fois drôle et déroutant, qui met les pieds dans le plat en abordant les délicates questions de l’identité, du savoir et du pouvoir.

Ali Bader est né à Bagdad et vit aujourd’hui à Bruxelles. Grand chroniqueur de la petite histoire irakienne, il a publié onze romans depuis le début des années 2000, parvenant à s’imposer comme l'une des voix les plus originales de sa génération. Papa Sartre, qui a été couronné par plusieurs prix littéraires dans le monde arabe, est la première de ses œuvres à être traduite en français.

Traduit de l’arabe (irak) par May A. Mahmoud

Extrait

Abdel-Rahman tira les rideaux en mousseline et se posta à sa fenêtre pour observer le souk. Les volumineux turbans noirs des marchandes, aux seins desquelles étaient pendues les têtes chauves de leurs nourrissons, émergeaient entre les corbeilles de radis, d’herbes fraîches et de figues mûres. Une foule d’hommes et de femmes allait et venait parmi les grandes gamelles de citrons et d’oranges, les paniers d’oignons, de poivrons verts de pommes bien lavées, les sacs de dattes confites… A l’autre bout étaient empilées les cages à poules, à canards et à petits oiseaux ; des moutons gambadaient juste à côté, le long de haies qui laissaient entrevoir une jungle chaotique ombrageant quelques pots de myrte et d’espèces florales diverses.

Lentement, devant le miroir vertical fixé sur la table de sa chambre, Abdel-Rahman s’habilla. Quand il eut noué sa mince cravate bleue, il mit ses lunettes carrées à monture de plastique noir et fit aller son regard entre la photographie de Jean-Paul Sartre et la glace. Alors un profond sentiment de contrariété l’envahit.

Pourquoi n’était-t-il pas borgne ? se dit-il, regrettant que son reflet dans le miroir n’offrît pas une parfaite similitude avec l’image de Sartre. Abdel-Rahman était toujours rasé de près, il se gominait les cheveux et se coiffait comme Sartre ; son joli visage anguleux présentait des traits proches du sien : même nez fin, mêmes joues bien pleines, même bouche pincée… Il avait beau faire, toutefois, jamais il ne pourrait passer pour la copie conforme du philosophe français. Si la nature n’avait pas refusé de le gratifier de cet œil droit déficient, il se serait pourtant senti comblé et sa vie lui aurait semblé en tout point accomplie… Et comment ? Il aurait été un deuxième Sartre !

A cet instant, Abdel-Rahman réalisa que l’existence était fondamentalement inique et cruelle. Si la justice, l’égalité et la morale avaient prévalu, Dieu n’aurait pas manqué de le faire naître borgne, comme Jaseb, qui déambulait avec sa charrette et vendait ses légumes flétris dans le souk de Sadriya. Cet ignorant ne se rendait même pas compte de la grâce insigne que représentait son regard sartrien, il ne voyait ni la portée philosophique de cet éborgnement, ni le rôle éminent que cet œil éteint avait pu jouer dans l’histoire des idées. Et sans nul doute Jaseb, si on lui avait demandé lequel de ses deux yeux il préférait, aurait choisi celui qui restait sain, malgré son caractère extrêmement banal. Dans ce monde où toutes les créatures avaient reçu deux yeux pour voir, son infirmité ne lui apportait que honte et affliction. Seuil

↧

↧

Happiness...

Happiness...

Pharrell Williams parrain de la journée mondiale du bonheur!

Le 20 mars 2014... et tous les autres jours de l'année!

So; Clap along if you feel like happiness is the truth...

Le 20 mars 2014... et tous les autres jours de l'année!

So; Clap along if you feel like happiness is the truth...

↧

Ainsi résonne l’écho infini des montagnes, Khaled Hosseini

|

L’Afghan à la rose. Mahmad Niyaz, Mai 1967. © Roland & Sabrina Michaud |

J’ai trouvé une triste petite fée

A l’ombre d’un arbre en papier.

Je connais une triste petite fée

Que le vent un soir a soufflée.

Quatrième de couverture

L'événement éditorial de l'année ! Après six ans d'attente, l'auteur-culte Khaled Hosseini nous revient avec une œuvre passionnante, d'une ampleur et d'une intensité dramatique impressionnantes. Tour à tour déchirant, émouvant, provocant, un roman-fleuve sur l'amour, la mort, le sacrifice, le pardon, la rédemption, sur ces choix qui nous façonnent et dont l'écho continue de résonner dans nos vies.

L'événement éditorial de l'année ! Après six ans d'attente, l'auteur-culte Khaled Hosseini nous revient avec une œuvre passionnante, d'une ampleur et d'une intensité dramatique impressionnantes. Tour à tour déchirant, émouvant, provocant, un roman-fleuve sur l'amour, la mort, le sacrifice, le pardon, la rédemption, sur ces choix qui nous façonnent et dont l'écho continue de résonner dans nos vies.

Dans le village de Shadbagh, Abdullah, dix ans, veille sur sa petite sœur Pari, trois ans. Entre les deux enfants, le lien est indéfectible, un amour si fort qu'il leur permet de supporter la disparition de leur mère, les absences de leur père en quête désespérée d'un travail et ces jours où la faim les tenaille.

Mais un événement va venir distendre ce lien, un choix terrible qui modifiera à jamais le destin des deux jeunes vies, et de bien d'autres encore...

Des années cinquante à nos jours, d'une petite cahute dans la campagne afghane aux demeures cossues de Kaboul, en passant par le Paris bohème des seventies et le San Francisco clinquant des années quatre-vingt, Hosseini le conteur nous emmène dans un voyage bouleversant, une flamboyante épopée à travers les grands drames de l'Histoire. Belfond

Khaled Hosseini est né à Kaboul en 1965 et vit aujourd’hui aux États-Unis. Ses deux premiers romans, Les Cerfs-volants de Kaboul (Belfond, 2005 ; 10/18, 2006) et Mille soleils splendides (Belfond, 2007 ; 10/118, 2008) ont connu un succès phénoménal dans le monde. Après six ans d’attente, Ainsi résonne l’écho infini des montagnes, a été saluée dans de nombreux pays comme un des plus grands événements éditoriaux récents.

Traduit de l’américain par Valérie Bourgeois.

Extrait

Ses mains tremblent. Quelque chose d’étonnant lui arrive. Quelque chose de véritablement remarquable. L’image qu’elle en a est celle d’une hache frappant le sol et le flot de pétrole noir jaillissant soudain à la surface. Voilà ce qui lui arrive. Libérés par le choc, des souvenirs remontent des profondeurs de sa mémoire. Elle regarde en direction de la brasserie, et ce qu’elle voit n’est pas le serveur maigre sous l’auvent, occupé à donner un coup de torchon sur la table, un tablier noir noué autour de la taille, mais un petit chariot rouge dont une des roues couine t qui cahote sous le ciel dans lequel filent les nuages, et qui franchit des crêtes, plonge dans des petits ravins asséchés, gravit et descends des monts ocres. Elle voit des enchevêtrements d’arbres fruitiers, leur feuillage agité par la brise, des rangées de pieds de vigne entre des petites maisons au toit en terrasse. Elle soit des fils à linge et des femmes accroupies près d’un ruisseau, et les cordes grinçantes d’une balançoire sous un grand arbre, et un gros chien fuyant sous les moqueries de petits villageois, et un homme au nez busqué creusant un fossé, la chemise collée à son dos par la sueur, et une femme voilée penchée sur un feu de cuisine.

Mais il y a un autre détail à la lisière de tout ça, juste à la périphérie de sa vision – et c’est ce qui l’attire le plus. Une ombre insaisissable. Une silhouette. A la fois douce et dure. Douce comme la main qui tient la sienne. Dure comme les genoux sur lesquels elle a autrefois appuyé sa joue. Elle cherche à distinguer un visage, mais il s'échappe, se dérobe chaque fois qu’elle se tourne vers lui. Pari sent un gouffre s’ouvrir en elle. Il y a toujours eu une grande absence dans sa vie. Quelque part, elle l’a toujours su.

-Un frère, dit-elle sans s’en rendre compte – et sans se rendre compte qu’elle pleure.

Les paroles d’une chanson en farsi affluent soudain en elle :

Je connais une triste petite fée

Que le vent un soir a soufflée.

Il y a un autre couplet, elle est certaine, qui peut-être venait avant celui-là. Mais lui aussi lui échappe.

↧

Splendeurs de Volubilis, Bronzes antiques du Maroc et de Méditerranée

|

Buste d’athlète dit « Tête de Bénévent » - © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Daniel Arnaudet / Gérard Blot |

Splendeurs de Volubilis

Bronzes antiques du Maroc et de Méditerranée

du 12 mars au 25 août 2014

Grâce au prêt exceptionnel d’une partie des trésors nationaux de la collection de bronzes antiques du Maroc découverts à Volubilis, le MuCEM présente l’un des aspects majeurs du bassin antique méditerranéen. Fruit d’une convention signée entre le royaume du Maroc et le gouvernement français, l’exposition témoigne d’une collaboration étroite entre la Fondation nationale des musées du Maroc et le MucEM.

Les collections de bronzes du musée de Rabat figurent parmi les plus exceptionnelles du monde antique méditerranéen. Bien que découverts, pour la plupart, à Volubilis, ils n’ont pas été produits dans cette région de l’Empire romain. Ils témoignent cependant d’une mode -ou de modes- en vogue dans l’Empire romain entre le II è siècle avant J.-C. et le II è siècle après J.-C. Pour autant, nous ne connaissons pas leurs lieux de production, qui peuvent être localisés aussi bien en Italie, en Grèce, qu’en Méditerranée orientale - Turquie, Jordanie - où des ateliers de fabrication ont été découverts à ce jour. Outre leur qualité technique intrinsèque, les bronzes de Volubilis se signalent par une esthétique particulièrement représentative des modèles en cours dans la Méditerranée gréco-romaine.

L’ensemble des bronzes en provenance de Volubilis est mis en espace en regard d’œuvres issues d’autres régions méditerranéennes. Parmi celles-ci, nous avons pu bénéficier des précieuses collections du Louvre, du cabinet des Monnaies, Médailles et Antiques de la Bibliothèque nationale de France, du musée de l’Ephèbe d’Agde et du musée départemental Arles antique. Elles illustrent magistralement le langage commun des élites méditerranéennes de l’Antiquité.

Il s’agit bien là d’un témoignage de ce bassin de civilisation qu’est la Méditerranée à l’époque antique : un vaste espace ouvert où les hommes circulent depuis le premier millénaire avant J.-C. de Tyr à Carthage, de l’Asie Mineure aux confins atlantiques en passant par la Mer Noire, de Phocée à Marseille, de Milet à Olbia, de Théra à Cyrène…

|

Statue équestre de Néron - © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Konstantinos Ignatiadis |

|

Buste de Juba II - © Direction du patrimoine culturel, Ministère de la culture du Royaume du Maroc. Photo : MuCEM / Yves Inchierman |

|

Théséeterrassantleminotaure - © Direction du patrimoine culturel, Ministère de la culture du Royaume du Maroc. Photo : MuCEM / Yves Inchierman |

|

Anse de cratère avec deux têtes figurant Dionysos - © Direction du patrimoine culturel, Ministère de la culture du Royaume du Maroc. Photo : MuCEM / Yves Inchierman |

|

Chien prêt à bondir - © Direction du patrimoine culturel, Ministère de la culture du Royaume du Maroc. Photo : MuCEM / Yves Inchierman |

|

Cheval - © Direction du patrimoine culturel, Ministère de la culture du Royaume du Maroc. Photo : MuCEM / Yves Inchierman |

↧

↧

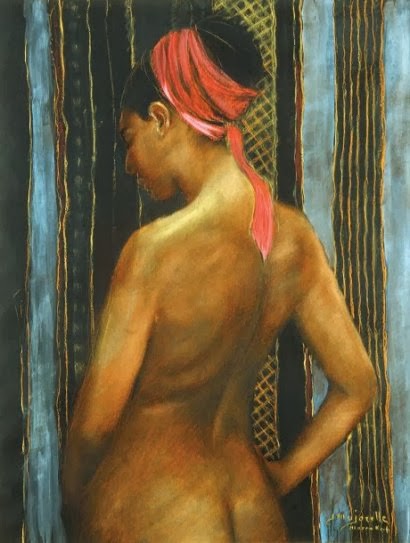

Beauté noire, Jacques Majorelle (1886-1962)

,+Beaut%C3%A9+noire.jpg) |

| Jacques Majorelle (1886-1962), Beauté noire |

Cliquez sur les images pour les voir dans leur taille originale!

,+Fatima,+Marrakech+1934.jpg) |

| Fatima |

,+Femme+dans+une+orangerie.jpg) |

| Femme dans une orangerie |

|

| Fatima ou femme nue allongée |

|

| Jeune femme sous les bananiers |

|

| Les deux amies |

|

| Bergère et le chevreau |

+Youka.jpg) |

| Youka |

,++La+cueillette+des+dattes.jpg) |

| La cueillette des dattes |

,+Jeunes+filles+r%C3%A9coltant+des+dattes.jpg) |

| Jeunes filles récoltant des dattes |

,+Nu+dans+le+jardin+de+la+villa+Majorelle.jpg) |

| Nu dans le jardin de la villa Majorelle |

,+Beaut%C3%A9+africaine.jpg) |

| Beauté africaine |

,+La+belle+Zorah.jpg) |

| La belle Zorah |

|

| La Sieste |

|

| Nu étendu sur une couverture rouge |

|

| Femme nue de dos |

,+Le+mod%C3%A8le+alangui.jpg) |

| Le modèle alangui |

,+Nu.jpg) |

| Nu |

,+Jeune+femme+assise+sur+une+couverture+noire+et+blanche.jpg) |

| Jeune femme assise sur une couverture noire et blanche |

|

| Le Modèle nu allongé, une femme noire assise à ses côtés |

***

*****

Biographie

Dès 1903, Jacques Majorelle s’éloigne peu à peu de Nancy et de son père. Il préfère devenir peintre et part à Paris. Il s'inscrit à l’Académie Julian où il suit des cours à l'atelier "S R", c'est-à-dire, celui de Schommer et Royer.

En 1910, il découvre l’Égypte, le monde de l’Islam, ses couleurs, ses lumières, ses coutumes. C'est le début de sa passion pour l'Afrique. En 1908 a lieu sa première exposition à Paris à la Société des Artistes Français. En 1917, il arrive au Maroc et s’installe définitivement à Marrakech. L'année suivante il présente une première exposition dans le hall de l’hôtel Excelsior à Casablanca.

En 1919, il fait sa première expédition dans le sud du pays, et publie à son retour « Carnet de route d’un peintre dans l’Atlas et l’Anti-Atlas », journal relatant son périple. En 1922 il achète une palmeraie en bordure de celle de Marrakech et en 1931, il fait construire par l'architecte Paul Sinoir sa villa style Art déco d’une étonnante modernité, inspirée de Le Corbusier et du Palais de la Bahia de Marrakech. Il y aménage son habitation principale au premier étage et un vaste atelier d'artiste au rez-de-chaussée pour peindre ses immenses décors.

Il commence en 1930 à peindre des nus noirs. Il multiplie ses expériences sur la couleur, en particulier l'application de poudre d’or et d’argent, et séjourne souvent dans l’Atlas et en Afrique noire. En 1937 l'artiste crée un bleu outremer à la fois intense et clair : le bleu Majorelle, dont il peindra les murs de sa villa, puis tout le jardin pour en faire un tableau vivant qu'il ouvre au public en 1947.

↧

Printemps, Rainer Maria Rilke

|

| Louis Devedeux (1820-1874), The Siesta |

Ô mélodie de la sève

qui dans les instruments

de tous ces arbres s'élève -,

accompagne le chant

de notre voix trop brève.

C'est pendant quelques mesures

seulement que nous suivons

les multiples figures

de ton long abandon,

ô abondante nature.

Quand il faudra nous taire,

d'autres continueront...

Mais à présent comment faire

pour te rendre mon

grand cœur complémentaire ?

Rainer Maria Rilke, Printemps - Extrait de Poèmes en langue française

↧

Bon week-end...

↧

La tour Eiffel fête ses 125 ans

,+A+Lady+at+the+Paris+Exposition.jpg) |

| Luis Jiménez Aranda (1845–1928), A Lady at the Paris Exposition |

Naissance et construction de la tour Eiffel

C’est à l’occasion de l’Exposition Universelle de 1889, date qui marquait le centenaire de la Révolution française qu’un grand concours est lancé dans le Journal officiel.

Le pari est d’« étudier la possibilité d’élever sur le Champ-de-Mars une tour de fer, à base carrée, de 125 mètres de côté et de 300 mètres de hauteur ». Choisi parmi 107 projets, c’est celui de Gustave Eiffel, entrepreneur, Maurice Koechlin et Emile Nouguier, ingénieurs et Stephen Sauvestre, architecte qui est retenu.

Les premiers coups de pelle sont donnés le 28 janvier 1887. Le 31 mars 1889, la Tour achevée en un temps record -2 ans, 2 mois et 5 jours- s’impose comme une véritable prouesse technique. Suite : Tour Eiffel

↧

↧

Eugène Delacroix, le plus légitime des fils de Shakespeare

|

Eugène Delacroix, Roméo et Juliette au tombeau des Capulet ©RMN-Grand Palais (Louvre) / Gérard Blot |

Eugène Delacroix, le plus légitime des fils de Shakespeare

« Sauvage contemplateur de la nature humaine », selon les mots de Delacroix, Shakespeare a tenu une place particulière dans la création de l’artiste. L’accrochage du musée Delacroix « Eugène Delacroix, le plus légitime des fils de Shakespeare » présente pour la première fois l’ensemble des lithographies de la suite Hamlet ainsi que les pierres lithographiques, œuvres originales de Delacroix.

En lien avec cette présentation exceptionnelle, des dessins et des tableaux de la collection du musée dédiés aux créations du dramaturge anglais seront montrés.

L’intérêt de Delacroix pour le théâtre

Artiste cultivé, grand lecteur, Eugène Delacroix fut aussi un spectateur de théâtre averti. Curieux des enjeux du renouveau de la scène théâtrale, au cours des années 1820 – 1830, il s’intéressa aux théories nouvelles autour du jeu de l’acteur, venues d’Angleterre, et soutenues par la parution, bien que posthume, du Paradoxe sur le comédien de Denis Diderot. Dans son Journal, il ne manqua pas de comparer l’habileté et les artifices de l’acteur avec ceux du peintre. « L’exécution dans la peinture doit toujours tenir de l’improvisation, et c’est en ceci qu’est la différence capitale avec celle du comédien » (janvier 1847).

Une représentation exceptionnelle à l’Odéon

En septembre 1827, le jeune Delacroix assista à l’une des représentations d’Hamlet au théâtre de l’Odéon avec, dans le rôle d’Ophélie, la célèbre actrice anglaise Harriet Smithson, dont l’interprétation impressionna tant le public parisien. Il revenait alors d’un séjour outre-Manche auprès de ses amis peintres Thales et Newton Fielding.

La série d’Hamlet

La fascination de Delacroix pour la figure d’Hamlet, prince tourmenté et sensible, fut profonde. Dès le début des années 1830, le peintre eut l’idée de consacrer au héros shakespearien une suite de lithographies, à l’image de celle qu’il avait réalisée pour illustrer la traduction française de Faust de Goethe en 1827 (dix-sept lithographies conservées au musée Delacroix).

Le musée Delacroix a la grande chance de conserver l’ensemble des pierres lithographiques dessinées par l’artiste, ainsi que les planches qui en ont été tirées. À l’occasion du 450e anniversaire de la naissance de William Shakespeare, célébré à Paris, il présente cet ensemble saisissant, rarement exposé. Cet accrochage constitue aussi l’occasion de découvrir d’autres œuvres d’inspiration shakespearienne, notamment le très émouvant Roméo et Juliette au tombeau des Capulet.

|

Eugène Delacroix, Portrait d’Eugène Delacroix, dit en Hamlet ou en Ravenswood ©RMN-Grand Palais (Louvre) / René-Gabriel Ojéda |

|

Eugène Delacroix, Hamlet et Horatio devant les fossoyeurs ©RMN-Grand Palais (Louvre) / René-Gabriel Ojéda |

|

Eugène Delacroix, Hamlet et Horatio au cimetière © Musée du Louvre, dist. RMN / photo : Angèle Dequier |

|

Eugène Delacroix, La mort d'Ophélie © Musée du Louvre, dist. RMN / photo : Angèle Dequier |

***

↧

Œuvre d'Art tout Chocolat

|

| Pierre Hermé, L’œuf Beat Zoderer |

L'Œuf Beat Zoderer

Une création de Pierre Hermé en édition très limitée : 15 exemplaires uniquement

875g et tiroir comprenant un assortiment de 210g de Bonbons Chocolat.

*******

Quand Pierre Hermé rencontre les créations de l’artiste suisse Beat Zoderer, il est d’emblée séduit par ses tableaux, puis découvre la puissance et la grâce singulières de ses sculptures de métal. Petit à petit, l’idée fait son chemin de lui rendre hommage en s’inspirant librement de son travail pour créer un Œuf de Pâques exceptionnel qui restitue la simplicité fascinante des sculptures de Beat Zoderer en même temps qu’un exercice de style chocolatier. Les bandes de chocolat multicolores s’entrelacent en apesanteur par-dessus une coque d’œuf voluptueusement tendue en chocolat noir Pure Origine Brésil, plantation Paineiras aux notes d’agrumes, de fruits rouges et d’épices, soutenues par des arômes puissants et cacaotés. Les curieux découvriront, caché sous le socle en chocolat, un tiroir secret.

↧

Paris 1900, la Ville spectacle, Exposition au Petit Palais

Paris 1900, la Ville spectacle

du 2 avril au 17 août 2014

L’exposition « Paris 1900, la Ville spectacle » invite le public à revivre les heures fastes de la capitale française au moment où elle accueille l’Exposition Universelle qui inaugure en fanfare le 20e siècle. Plus que jamais la ville rayonne aux yeux du monde entier comme la cité du luxe et de l’art de vivre. Plus de 600 œuvres – peintures, objets d’art, costumes, affiches, photographies, films, meubles, bijoux, sculptures… - plongeront les visiteurs du Petit Palais dans le Paris de la Belle Epoque. Les innovations techniques, l’effervescence culturelle, l’élégance de la Parisienne seront mis en scène comme autant de mythologies de ce Paris dont la littérature et le cinéma n’ont cessé depuis de véhiculer l’image dans le monde entier.

Dans une scénographie inventive intégrant le tout nouveau cinématographe au fil du parcours, le visiteur est convié à un voyage semblable à celui des 51 millions de touristes qui affluèrent à Paris en 1900. Le parcours organisé autour de six « pavillons » débute par une section intitulée « Paris, vitrine du monde » évoquant l’Exposition Universelle. A cette occasion, les nouvelles gares de Lyon, d’Orsay et des Invalides sont construites tout comme la première ligne du « métropolitain ». Des projets architecturaux, des peintures, des films mais aussi de pittoresques objets souvenirs et des éléments de décors sauvegardés, rappelleront cette manifestation inouïe.

Mais Paris 1900 ne saurait se résumer à l’Exposition Universelle : la Ville lumière proposait bien d’autres occasions d’émerveillement et de dépenses. Dans les magasins de luxe et les galeries d’art, les amateurs pouvaient découvrir les créations des inventeurs de l’Art Nouveau, présenté ici au sein d’un second pavillon dédié aux chefs-d’oeuvre de Gallé, Guimard, Majorelle, Mucha, Lalique… Suite

|

| Affiche de l’Exposition Universelle Palais de l’optique, 1900. © Paris, Musée Carnavalet/ Roger-Viollet |

|

| Mucha La Nature, 1899-1900. Bronze doré et argenté, 70,7 x 30 x 32 cm © Karlsruhe, Badisches Landsmuseum |

|

| Jean BéraudParisienne, place de la Concorde, vers 1890. Huile sur bois, 35 x 26,5 cm © Paris, Musée Carnavalet / Roger-Viollet |

|

| Henri Gervex "Une soirée au Pré-Catelan", 1909. Huile sur toile, 217 x 318 cm © Paris, Musée Carnavalet/ Roger-Viollet |

|

| René François Xavier PrinetLe Balcon, 1905-1906. Huile sur toile, 161,2 x 191,7 cm © Musée des Beaux-arts de Caen. Martine Seyve photographe © ADAGP, Paris 2014 |

↧

Sémaphores, Gamal Ghitany

,+Portrait+of+an+Egyptian+woman.jpg) |

| Charles Landelle (1812-1908), Portrait of an Egyptian woman |

Quatrième de couverture

Comme Les Poussières de l’effacement et Muses et Égéries, parus précédemment aux Éditions du Seuil, Sémaphores appartient à la série des « Carnets », vaste projet littéraire dans lequel Gamal Ghitany s’attache à transcender la forme du récit autobiographique pour se pencher sur les énigmes de la mémoire, de l'identité, du désir, de la finitude et du temps.

Au sein de cette encyclopédie intime, Sémaphores est une œuvre tout à fait singulière, fruit d’une inlassable traque des réminiscences que l’auteur égyptien a menée du côté des gares et des trains, dans ce monde du rail qui est à la fois une source inépuisable de souvenirs et d’anecdotes, et une puissante métaphore de notre condition humaine. Entre les gares du Caire, d’Alexandrie, Assouan, Rome, Zurich, Moscou ou Pékin, entre l’émoi des premiers départs, les expériences initiatiques, le voluptueux hasard des rencontres et l’approche des destinations, ce Carnet déploie sous nos yeux les territoires infinis du réel et de l’imaginaire.

Traduit de l'arabe (Égypte) par Emmanuel Varlet

Extrait

Le train qui reliait Koubri el-Laymoun à ‘Ezbet el-Nakhl avançait à un rythme posé, très lent en comparaison des autres lignes partant vers le nord. Il en allait tout autrement du Faransawi, officiellement appelé le « train du Delta » mais que les gens préféraient nommer ainsi : le Français – je ne sais d’ailleurs pourquoi, étant donné que cette ligne avait été fondée par une compagnie anglaise. Il roulait sur une toute petite voie, d’une largeur étrangement réduite et avec des traverses plus minces. J’ai su par la suite qu’il existait en Égypte deux types de voies ferrées : l’un « normal », avec un écartement de rails de quatre pieds et huit pouces et demi ; l’autre « étroit », de trois pieds et six pouces. Ce dernier pouvait à l’époque être observé dans les plantations méridionales de canne à sucre et sur la ligne du Faransawi, qui partait de la ville de Mansoura et se ramifiait pour desservir divers points du Delta : El-Barari, Dikirnis, Damiette.

J’ai pris ce train pour me rendre dans la petite localité de Salamoun al-Qomash, où se trouvait une unité de production de tapis. Le paysage rural y était très différent de celui de la Haute Égypte ; là le vert régnait en maître absolu, la terre semblait plus fertile, plus tendre, mieux imprégnée par l’humidité, qu’elle buvait sans discontinuer depuis des millénaires. Jamais je n’avais vu de rizières avant de pénétrer dans ces contrées. Elles sont très rares et je n’ai pu en voir que sur une toute petite superficie, du côté de Mallawi. La verte clarté qui émane de ces plantations rizicoles produit toujours un petit effet : dès que mon regard se pose sur elle, elle soulève en moi un regain d’optimisme, qui me fait oublier tous mes soucis. C’est la magie de cette tonalité de vert radieuse, immaculée, uniforme, constante, sans nuances ni variations selon les heures du jour. Un vert ardent, tenace, infaillible. De la même manière que le train de huit heures représente pour moi la référence ultime, le souvenir sur lequel se fondent les comparaisons, le vert des rizières qui borde de part et d’autre la ligne du Faransawi constitue la source première de la couleur, celle à laquelle j’aspire, l’aulne à laquelle je mesure tout ce que je vois dans le vaste monde, où que me conduisent mes voyages. Le vert occupe à mes yeux une place de premier plan, sur laquelle j’espère revenir en détail dans un carnet consacré aux couleurs, si la vie m’accorde assez de temps et mes forces ne m’abandonnent pas trop tôt. Seuil

,+Leading+the+flock.jpg) |

| Frederick Goodall (1822-1904), Leading the flock |

↧

↧

L'Impressionnisme et les Américains

|

Frank W. Benson, Eleanor, 1901, Huile sur toile, 76,2 × 64,1 cm © Museum of Art, Rhode Island School of Design Photo Erik Gould |

L'Impressionnisme et les Américains

du 28 mars au 29 juin

L’exposition rassemble plus de 80 tableaux peints en Europe et aux États-Unis entre les années 1880 et 1900.

Elle débute avec des œuvres majeures peintes par les grandes figures d'expatriés que sont Mary Cassat, John Singer Sargent et James A.M. Whistler. Il s'agit de mettre en évidence le rôle que ces Américains ont joué dans l'exploration des harmonies de couleurs claires et des compositions inédites élaborées au contact des impressionnistes français, tels que Claude Monet et Edgar Degas. Parfois, l'assimilation des nouvelles techniques est plus progressive, comme le montrent Theodore Robinson et Childe Hassam à travers leurs vues de la campagne (Giverny) et des grandes villes (Paris, Boston, Chicago).

Enfin, l'exposition présentera un ensemble d'artistes qui, à l'image de William Merritt Chase, ont su séduire le marché américain en adaptant les idées impressionnistes aux sujets américains : des rivages rugueux de la côte atlantique aux jardins publics new-yorkais, en passant par l'image de la femme américaine. De cette apparente diversité se dégage un courant impressionniste américain distinct, dont l'originalité pourrait se résumer ainsi : une nouvelle lumière pour un nouveau public.

|

Mary Cassatt, L’Été, 1894 Huile sur toile, 100,6 × 81,3 cm Chicago, Terra Foundation for American Art, Collection Daniel J. Terra, 1988.25 © Terra Foundation for American Art |

↧

Cannabis et littérature, Collectif

+In+Erwartung.jpg) |

| Fernand Cormon (1845-1924), In Erwartung |

Quatrième de couverture

Psychotrope venu d’Orient, « découvert » par Marco Polo qui le premier fit mention de la «secte des hachichins », le cannabis fut tenu pour suspect, voire dangereux dès l’abord, et interdit par décret sur injonction de Napoléon Bonaparte lors de la campagne d’Egypte.

Mais au XIXe siècle, la volonté de voyage et d’expérimentation prit de notables proportions. Sous l’impulsion du docteur Moreau de Tours, se met en place l’éphémère mais prestigieux Club des Hachichins qui réunit la fine fleur des arts et de la littérature vers 1840 : Gautier, Dumas, Nerval, Baudelaire, Delacroix, et passage éclair de Balzac, excusez du peu.

Finalement, après avoir goûté la peu recommandable matière, et avoir relaté les étapes de ce qu’ils nomment alors leur « fantasia », les écrivains se disperseront et le club disparaîtra.

C’est que, comme l’explique Gautier, « le vrai littérateur n’a besoin que de ses rêves naturels, et il n’aime pas que sa pensée subisse l’influence d’un agent quelconque. »

Puisqu’on vous le dit…

Extrait

GERARD DE NERVAL

VOYAGE EN ORIENT

III. Histoire du Calife Hakem

I. Le Hachische

Sur la rive droite du Nil, à quelque distance du port de Fostat, où se trouvent les ruines du vieux Caire, non loin de la montagne du Mokatam, qui domine la ville nouvelle, il y avait quelques temps après l’an 1000 des chrétiens, qui se rapporte au quatrième siècle de l’hégire musulmane, un petit village habité en grande partie par des gens de la secte des sabéens.

Des dernières maisons qui bordent le fleuve, on jouit d’une vue charmante, le Nil enveloppe de ses flots caressants l’île de Rodda, qu’il a l’air de soutenir comme une corbeille de fleurs qu’un esclave porterait dans ses bras. Sur l’autre rive, on aperçoit Gizeh, et le soir, lorsque le soleil vient de disparaître, les pyramides déchirent de leurs triangles gigantesques la bande de brume violette du couchant. Les têtes des palmiers-doums, des sycomores et des figuiers de Pharaon se détachent en noir sur ce fond clair. Des troupeaux de buffles que semble garder de loin le sphinx, allongé dans la plaine comme un chien en arrêt, descendent par longues files à l’abreuvoir, et les lumières des pêcheurs piquent d’étoiles d’or l’ombre opaque des berges.

Au village des sabéens, l’endroit où l’on jouissait le mieux de perspective était un okel aux blanches murailles entouré de caroubiers, dont la terrasse avait le pied dans l’eau, et où toutes les nuits les bateliers qui descendaient ou remontaient le Nil pouvaient voir trembloter les veilleuses nageant dans des flaques d’huiles.

A travers les baies des arcades, un curieux placé dans une cange au milieu du fleuve aurait aisément discerné dans l’intérieur de l’okel les voyageurs et les habitués assis devant de petites tables sur des cages de bois de palmier ou des divans recouverts de nattes, et se fût assurément étonné de leur aspect étrange. Leurs gestes extravagants suivis d’une immobilité stupide, les rires insensés, les cris inarticulés qui échappaient par instants de leur poitrine, lui eussent fait deviner une de ces maisons où, bravant les défenses, les infidèles vont s’enivrer de vin, de bouza (bière) ou de hachiche. Pimientos

↧

Orientalisme, Vente Artcurial

,+Mahbouba.jpg) |

29 - Alexandre Roubtzoff (1884-1949), Mahbouba Estimation : 50 000 / 70 000 € |

Orientalisme

Vente aux enchères le 13 mai 2014

+-+Le+d%C3%A9part+des+amoureux.jpg) |

6 - Etienne Dinet (1861 - 1929) - Le départ des amoureux Estimation : 6 000 / 8 000 € |

,+Jeune+alg%C3%A9rienne+au+tambourin+(tar).jpg) |

11 - Hyppolite Lazerges (1817 - 1887), Jeune algérienne au tambourin (tar) Estimation : 6 000 / 8 000 € |

+-+La+halte+de+la+caravane.jpg) |

13 - Emile Deckers (1885-1968) - La halte de la caravane Estimation : 30 000 / 40 000 € |

+-+Jeune+fille+dans+la+montagne.jpg) |

16 - Emile Deckers (1885 - 1968) - Jeune fille dans la montagne Estimation : 8 000 / 10 000 € |

+-+Jeunes+alg%C3%A9riennes.jpg) |

17 - Marie Aimée Lucas-Robiquet (1858 - 1959) - Jeunes algériennes préparant le couscous Estimation : 60 000 / 80 000 € |

+-+Chemin+dans+l'oasis+d'el+Kantara.jpg) |

19 - Eugène Girardet (1853 - 1907) - Chemin dans l'oasis d'el Kantara Estimation : 25 000 / 35 000 € |

+-+Jeune+femme+alanguie.jpg) |

22 - Louise Landré (1852 - ) - Jeune femme alanguie Estimation : 10 000 / 15 000 € |

+-+La+discussion.jpg) |

28 - Max Moreau (1902 -1992) - La discussion Estimation : 4 000 / 6 000 € |

+-+Nu+allong%C3%A9.jpg) |

39 - Jacques Majorelle (1886 - 1962) - Nu allongé Estimation : 40 000 / 60 000 € |

+-+Le+souk+aux+tapis.jpg) |

41 - Jacques Majorelle (1886 - 1962) - Le souk aux tapis Estimation : 50 000 / 70 000 € |

↧

Il était une fois l'Orient Express

,+Fin.jpg) |

Le savoir-faire gastronomique des grands chefs s’invite à bord de l’Orient-Express. Crédits : Jérôme Galland | SNCF |

Il était une fois l'Orient Express

du 4 avril au 31 août

Plus qu’une exposition, un événement ! Dans toute sa splendeur d’autrefois l’Orient Express vient faire halte sur le parvis de l’Institut du monde arabe à l’occasion d’une grande exposition consacrée au plus mythique des trains, à cette icône de l’Art-Déco qui a fait le ravissement de générations de voyageurs, ouvrant grand à ceux-ci les portes de l’Orient.

Rendue possible grâce au concours de SNCF, cette manifestation de grande envergure est conçue en deux parties :

C’est tout un train d’abord – locomotive en tête, suivie de trois voitures exceptionnelles et d’un wagon-restaurant – qui prend place sur le parvis de l’Institut. Le visiteur entreprend son parcours sur un quai de gare reconstitué le long du train, avant de monter dans celui-ci et de le parcourir, voiture après voiture, y découvrant l’atmosphère luxueuse et feutrée qui accompagnait le voyageur tout au long d’un périple dont l’aboutissement était la découverte de l’Orient. La dimension cinématographique est omniprésente au fil d’une déambulation où les silhouettes des voyageurs prestigieux d’autrefois paraissent avoir quitté leur compartiment à l’instant… Leur existence à bord du train se donne à voir à travers le confort étrange, un peu irréel, des cabines parées de fines marqueteries et de laitons étincelants.

La visite se poursuit à l’intérieur de l’Institut du monde arabe où le public se voit présenter, sur deux niveaux, un véritable « musée » de l’Orient Express : objets et documents d’archives, affiches, films et photographies, dont certains sont montrés dans d’immenses malles-vitrines qui sont autant d’allégories du voyage… Cette vaste exposition permet de comprendre les origines de l’Orient Express, à travers la personnalité de son « inventeur », Georges Nagelmackers, mais aussi dans ses aspects techniques, sociaux et culturels. Les questions liées à la dimension géopolitique de l'Orient Express y sont également développées, à travers les différents itinéraires du train et les correspondances permettant, à partir d’Istanbul, de rallier Alep, Damas, Beyrouth, Bagdad, Le Caire, Louxor, Assouan…

.jpg) |

La voiture bar-restaurant « Train bleu », décorée par René Lalique, où se croisent hommes politiques, écrivains, vedettes du cinéma et de la musique, agents secrets… Crédits : Jérôme Galland | SNCF |

.jpg) |

La voiture-restaurant « Riviera » affiche un design emprunté aux restaurants les plus chics. Crédits : Jérôme Galland | SNCF |

|

La voiture-bar « Côte d’Azur » accueille les passagers entre ses murs, décorés par René Prou, un des maîtres de l’Art Déco. Crédits : Jérôme Galland | SNCF |

↧

↧

20ème Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde

,+Arab+Musicians.jpg) |

| Gustavo Simoni (1846-1926), Arab Musicians |

Musiques Sacrées du Monde

20èmeEdition du Festival de Fès

Sous le thème: Conférences des oiseaux

du 13 au 21 juin 2014

Dans un conte mystique du 13ème siècle Farid Ud-Din Attar nous rapporte comment la huppe a un jour décidé de réunir tous les oiseaux pour les inviter à un long voyage à l’issue duquel ils doivent rencontrer le Simurgh, le roi des oiseaux.

Cette aventure les amène à traverser sept vallées, sept lieux spirituels, dans lesquels s’engagent chaque fois divers plaidoyers ; celui du perroquet, du paon, de la perdrix, du rossignol, de l’épervier… faut-il poursuivre ce difficile et périlleux voyage ou se contenter de ce qui est acquis et qui nourrit déjà désirs et aspirations? Faut-il brider ses peurs et se lancer vers l’inconnu? Renoncer à ce que l’on possède déjà, si modeste soit-il, pour briguer un sens spirituel majeur qui suscite doutes et incertitude?

Nous avons voulu cette année nous inspirer de ce conte d’Attar pour évoquer l’aventure humaine de la rencontre, des échanges, des conflits, des influences… du voyage des cultures.

Une aventure qui est celle de l’histoire de l’humanité, une quête de sens dans des langages multiples qui s’éclaire parfois de quelques percées universelles pour s’abîmer le plus souvent dans une profusion babylonienne de langues, d’interprétations ou de visions du monde.

Ces dernières peuvent-elles être invitées à cheminer ensemble? Peuvent-elles converger chacune dans sa singularité vers un même horizon?

Cet appel est toute l’aventure du Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde, depuis maintenant une vingtaine d’années, et de son Forum: « Une âme pour la mondialisation ».

Il faut, disait Faulkner, que notre rêve soit assez grand pour que nous ne le perdions pas de vue en cours de route.

Le dialogue des cultures ne peut être une fin en soi. Comme pour les conférences des oiseaux en chacune de leurs étapes, c’est un cheminement vers un point focal, un Simurgh.

Celui-ci peut il être atteint un jour ? Le chemin ici est aussi important que le but. La conscience de faire partie du même voyage favorise la curiosité, le désir de mieux comprendre, de mieux connaître.

Il s’agit d’une connaissance dynamique où chaque culture est appelée à se transformer, se dépouiller, évoluer, se confronter à elle-même, à son propre miroir, à la recherche de ce qu’elle porte en elle de plus précieux, à cheminer, pour évoquer Senghor, dans sa nuit pour atteindre l’aube de l’universel.

↧

Orientalismes, Musée des Beaux-Arts de Bordeaux

|

| Pierre Roblin, Un vendredi, jour des femmes, au cimetière arabe, Alger. Collection particulière. Musée des Beaux-Arts de Bordeaux |

Orientalismes

du 26 avril au 23 juin 2014

Riche de nombreuses œuvres à caractère orientaliste, le musée propose une sélection de peintures et de dessins du XVIIIe siècle à la première moitié du XXe siècle, essentiellement issus de son fonds français : Van Mour, Delacroix, Dauzats, Diaz de La Peña, Marquet...

L’orientalisme ne fut jamais une école ou un mouvement artistique mais davantage un genre artistique défini dans les premières décennies du XIXe siècle autour d’une certaine vision de l’Orient, particulièrement de la Turquie et de l’Egypte. Mais l’attrait et la curiosité pour l’Orient se développèrent en France dès le XVIIe siècle dans une vision fantaisiste et littéraire. Ce fut la campagne d’Egypte (1798-1801) puis la guerre d’indépendance grecque et l’expédition de Morée (actuel Péloponnèse) entre 1828 et 1832 qui permirent une évocation plus réaliste des paysages arides, du pittoresque des costumes et des couleurs éclatantes. Grâce à des artistes voyageurs, en particulier Eugène Delacroix (1798-1863) au Maghreb, l’orientalisme s’élargit aux régions méridionales de la Méditerranée, permettant à des peintres et des sculpteurs de sensibilités diverses de concevoir différentes visions de l’Orient.

↧

Maternité, Eugène Carrière

|

| Eugène Carrière (1849-1906), Maternité |

,+Intimit%C3%A9,+dit+aussi+la+grande+soeur.jpg) |

| Intimité, dit aussi la grande soeur (C) RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski |

|

| Maternité |

,+Maternit%C3%A9.jpg) |

| Maternité (C) RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski |

↧